第1回 セキスイハイムM1と大野勝彦

今年初め、松の内があけて早々、大野勝彦さんが他界された。私が病院に大野さんを見舞った2時間後のことだった。DAASから連載を依頼された時、第一回は何を置いても「本当の近代を見たい」と言っていた大野さんの仕事を取上げねばならないと思った。同時に連載のタイトルに「住宅生産革命児」という言葉を入れることを決めた。大野さんは極めてまっとうな「住宅=町づくり」の方法を求め実践し続けてきた方だが、グランドデザインのない日常的な住宅生産の中にあっては「革命児」然としていたからだ。

今年初め、松の内があけて早々、大野勝彦さんが他界された。私が病院に大野さんを見舞った2時間後のことだった。DAASから連載を依頼された時、第一回は何を置いても「本当の近代を見たい」と言っていた大野さんの仕事を取上げねばならないと思った。同時に連載のタイトルに「住宅生産革命児」という言葉を入れることを決めた。大野さんは極めてまっとうな「住宅=町づくり」の方法を求め実践し続けてきた方だが、グランドデザインのない日常的な住宅生産の中にあっては「革命児」然としていたからだ。

1971年、大野勝彦の構想を積水化学工業が事業化したセキスイハイムM1(以下「ハイムM1」、写真1)は、DOCOMOMO JAPANの日本のモダニズム建築100選にも選ばれているし、建築界ではよく知られたプレハブ住宅である。当時大野は東京大学大学院博士課程に在籍する弱冠26歳の若者だった。「部品化建築論」により工学博士の学位を授与されたのはこの翌年である。

写真1 セキスイハイムM1(写真:積水化学工業(株))

写真1 セキスイハイムM1(写真:積水化学工業(株))

日本のプレハブ住宅は‘60年代初頭に数社によって販売が開始され、’70年代に入る頃には既に相応の実績をあげていた。主要な構造材料が鉄か木かコンクリートかの違いはあったが、いずれも壁や屋根をパネル化し、それを現場で組立てる「パネル構法」である点は共通していた。これに対して、大野と積水化学のハイムM1は、輸送可能な大きさの箱を工場で製作し、現場でそれを相互に接合する「ユニット構法」だった。同時期に同様の構法を開発している企業は他にもあったし、メタボリズムの流れの中で「カプセル」を用いる構法の実践も見られはしたが、市場的な成功を収めたのはハイムM1だけであった。

そもそも積水化学が大野に初めて接触したのは1969年、大野が修士2年生の時である。設備のユニット化を検討していた開発グループが、大野が雑誌「造」に発表した論文に注目したのが切掛けだった。この開発プロジェクト自体はすぐに終わったが、その直後に同社内では住宅事業への参入が検討され、その新規プロジェクトから再び大野に声がかかったのである。大野の提案は大胆かつ明快なもので、建築学科卒など一人もいない当時の若い開発チームは、その革新性を信じ事業化に向け、猛スピードで突っ走った。高々1年ほどで、その後今日まで40年以上の長きにわたり同社の主力事業となる住宅事業が本格的に動き出したことになる(写真2)。

写真2 輸送されるセキスイハイムM1のユニット(写真:積水化学工業(株))

写真2 輸送されるセキスイハイムM1のユニット(写真:積水化学工業(株))

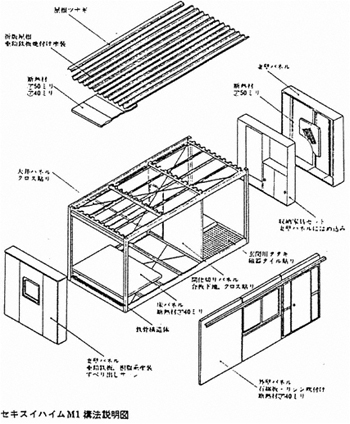

大野の提案は、工場で製作された箱を現場で横に繋げ縦に積み上げるユニット構法だった訳だが、特徴的だったのはその箱の設計である。大野はそれを自ら「無目的な箱」(図1)と呼んだ。四角い床面の四隅に立つ4本の柱とそれによって支えられる上階の床或いは屋根面。コルビュジェの「建築は採光された床」の図(1914年)にも似たその構成は、大野が好んで使っていた「空間の原理」という語に似つかわしいものである。技術的には工場での高度の溶接によって可能になる鉄骨ラーメンがこの「空間の原理」を可能にしたのだが、この箱自体はまだ居間でもなければ台所でも寝室でも浴室でもない。つまり「無目的」なのである。この箱に自由に壁や窓や設備や仕上げを取り付ければ良いというのである。

図1 セキスイハイムM1の構成図

図1 セキスイハイムM1の構成図

今では当たり前になった多くの住宅部品-アルミサッシ、バスユニット、窯業系や金属系の外装材、キッチン部品等々-が、1970年頃にはまだ開発や普及の途上にあった。それらを利用してどのように建築を設計し施工するかは、当時の建築構法・建築生産分野の中心的な問題であった。例えば、東京大学内田祥哉研究室における大野の6年先輩の剣持リョウは、市場にオープンに流通する部品だけで建築を構成する「規格構成材建築方式」を唱え、それを実践していた。

大野はそうした先行研究の成果も踏まえながら、部品を生活者にとってわかり易いいくつかのまとまり「サブシステム」、例えば外装サブシステム、内装サブシステムといった具合に分けて、それぞれのサブシステムをまとめる仕事を担当する専業者が各地に成立するという建築生産の将来像を描いていた。大野はそうしたサブシステムのことを著書の中で「生活者論理と生産者論理の非武装地帯」と位置付けていた。それらを取り付ける「空間の原理」として提示したのがこの無目的な箱だったのである。

大野はその後、地域ごとに有力なビルダーや職人、そして設計者のネットワークを作り上げることの重要性を唱え、1980年代には「東海の家」、「茨城の家」等の木造住宅システムの開発や各地の「HOPE計画」において実践的で指導的な役割を果たすとともに、布野修司、石山修武、渡辺豊和、野辺公一等とともに、そうした大野のいう「地域住宅工房ネットワーク」のためのメディア「群居」を立ち上げ、20世紀の間に50号以上を発行した。(写真3)

写真3 雑誌「群居」

写真3 雑誌「群居」

住宅メーカーも、地域の工務店も、職人社会も、部品メーカーも、建築設計者も、そして大学人やメディア関係者までも、それらのすべての将来像を射程に入れた大野のグランドデザインは、唯一無二のものであった。その内容と志を少しでも理解し、微力ながら実現に向けて頑張りたいものである。