第3回 KEP実験住棟に埋め込まれた3つの歴史的集合住宅

修士1年生の夏、私は下げフリとメジャーを携帯し来る日も来る日も板橋区の施工現場に通っていた。日本住宅公団(現在のUR都市機構、以下「住宅公団」)の前野町ハイツという中層集合住宅の施工現場だ。あまり知られていないと思うが、この前野町ハイツでは、1973年から約10年間に亘って住宅公団が取組んだ「工業生産されたオープン部品による住宅供給システムの開発研究 KEP(Kodan Experimental Project)」の試行が行われ、約300戸の内95戸がKEPというシステムで建設された。

修士1年生の夏、私は下げフリとメジャーを携帯し来る日も来る日も板橋区の施工現場に通っていた。日本住宅公団(現在のUR都市機構、以下「住宅公団」)の前野町ハイツという中層集合住宅の施工現場だ。あまり知られていないと思うが、この前野町ハイツでは、1973年から約10年間に亘って住宅公団が取組んだ「工業生産されたオープン部品による住宅供給システムの開発研究 KEP(Kodan Experimental Project)」の試行が行われ、約300戸の内95戸がKEPというシステムで建設された。

当時住宅公団でこのプロジェクトを担当していた正木正広氏によれば、KEPは「国内のあらゆる住宅を対象に、国民の新しい住要求、特に、居住水準の向上、生活の多様化、ライフサイクルへの順応、メンテナンスの容易さ、合理的コスト等に対応するため、工業生産されたオープン部品を自由に組合せて住宅内部を構成するシステム(オープンシステム)の実現を目標としてい」た。(正木正広他「日本住宅公団におけるオープンシステムによる住宅建設の開発研究-KEP- その1概要」、日本建築学会大会学術講演梗概集1885pp.、1981年9月)

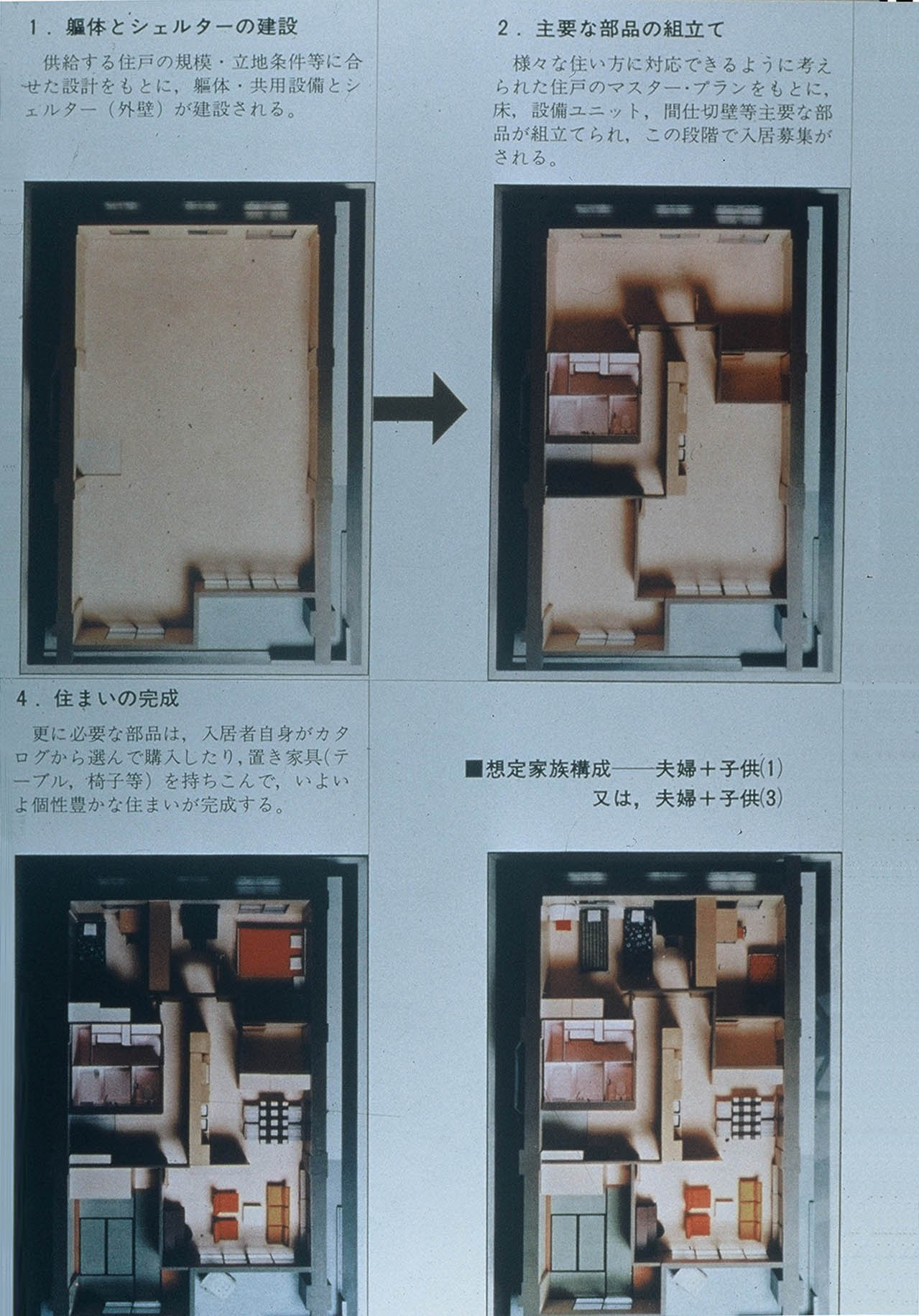

ここで大事なのは「部品を自由に組合せて住宅内部を構成する」というくだりである。住宅公団は1950年代から建設の工業化に取組んできたが、技術開発の主な対象は鉄筋コンクリートで構成される躯体部分であった。これに対してKEPの主な対象は「住宅内部」である。間仕切壁、収納、表装壁、天井、床、浴室ユニット、キッチンシステム等の部品を、住み手の好みに応じて選び、それらを組合せることで鉄筋コンクリートの躯体の内部に自在に居住空間を作り出す。またライフサイクルが変わればそれらを動かしたり、交換したりしながら適宜居住空間をアップデートしていく。KEPが目指したのは、そういうお仕着せでない住み手主役の新しい住まいづくりの仕組みだった。(写真1)

写真1 KEPが想定していた住戸内部の構成

写真1 KEPが想定していた住戸内部の構成

さて、修士1年生夏の私である。

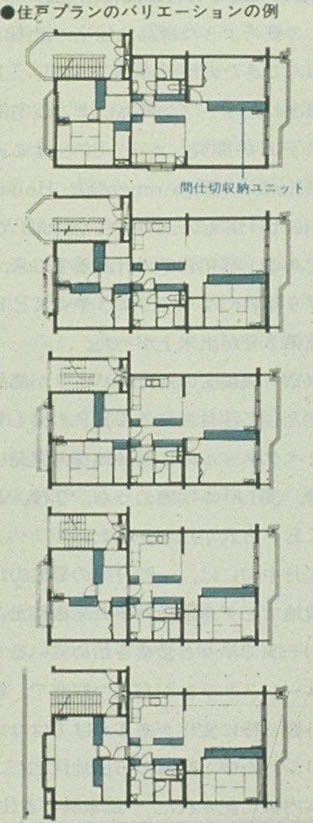

KEPの中で、前野町ハイツでの試行建設はフェイズ3という意味で「KEP-Ⅲ」(1979年~)と呼ばれていた(写真2)。この前のKEP-Ⅰ(1973~75年)、KEP-Ⅱ(1976~78年)において、既に八王子の総合試験場(現在の技術研究所)で実験住戸は建設されており、その経験から、現場で打設するコンクリートの精度と、内部を構成する工場生産部品の精度が合わず、相互の取合い部で面倒な調整仕事が発生してしまうという問題が指摘されていた。そこで、現実に躯体精度(主に鉛直からの倒れ)がどの程度のものなのか、また躯体と間仕切収納との間を納めるのにどの程度の工数がかかっているのかを確認すべく、研究室で最下級生の私が調査員として駆り出された訳である。例外なくコンクリートの壁には倒れや不陸があり、壁が倒れていれば間仕切収納との間に三角形の隙間が、また不陸があれば台形の隙間があくのだが、その形や寸法は住戸毎に異なった。私は「こんなバラバラなものを測って何の意味があるのだろう?」と思いながら夏の現場に通い続けた。

写真2 前野町ハイツにおける間仕切収納の配置

写真2 前野町ハイツにおける間仕切収納の配置

ついつい前置きが長くなり、35年前の愚痴までこぼしてしまったが、いよいよ本題である。

今日「SI(スケルトン/インフィル)住宅」と呼ばれるものの先駆けであり、歴史的にも重要なプロジェクトだったKEPの、前野町ハイツに先立つ実験住棟は、今もUR都市機構の技術研究所に残っている。ただし、内部の可変性を売りにしていたKEPらしく、残っているのは躯体だけ。中身はすっかり様変わりしている。が、これが面白い。こちらはDAASに興味がある方ならご存知の方も多いと思うが、「集合住宅歴史館」(http://www.ur-net.go.jp/rd/history/)という名の施設になっている。KEP実験住棟の躯体に埋め込まれたのは、日本の集合住宅の歴史を語る上で外せない4つの集合住宅の住戸部分である。同潤会代官山アパート(1927年)、住宅公団蓮根団地(1957年)、住宅公団晴海高層アパート(1958年)、住宅公団多摩平団地テラスハウス(1958年)と、すべて取壊されてしまったものだが、部分的にではあるもののここに移設された。

同潤会代官山アパートと前川國男が設計した晴海高層アパートは著名な集合住宅なので、その建築的特徴や歴史的な位置付けをご存知の方は多いだろうし、写真や図面をご覧になった方も少なくないと思う。ただ、実物に触れたことのない方には見学をお薦めしたい。特に、晴海高層アパートは、その特徴でもある階をまたぐ立体的な住戸構成や住戸間の関係を空間体験できるのが嬉しい。

一方、蓮根団地と多摩平団地は住宅公団初期の住宅の典型例であり、固有名詞では前二者と比べて通じにくいかもしれないが、2DKの中層集合住宅(蓮根団地)と2階建のテラスハウス(多摩平団地)は、当時の住宅公団が都市部中間所得層の新たな居住様式を作り上げようと細部まで丁寧に検討したものであり、何よりも多くの人が暮らした経験を持つ時代の証人のようなモデルである。是非一度ご覧頂きたい。

個人的には、2階建がそっくり復元された多摩平団地のテラスハウスが好きだ。10年程前までは、JR豊田駅北口から、なだらかに上る地形に沿ってそれらが立ち並んでいる姿を見られたが、今はここでしか見られない。かつては、都心からの距離を感じさせるその低密度感が心地よかったが、現在の展示では、不要な飾り気のない和室に座り、丁度良い位置に設けられた窓から何気なく外を眺める経験が、現代都市とは異なるゆったりとした生活時間の流れ方を追体験させてくれるようで、妙に長居したくなる。またまた今更ながらの愚痴になってしまうが、ここに来る度に、何故壊してしまったのだろうと不思議に思う。

最後にもう一度。UR都市機構「集合住宅歴史館」を見学する際には、この躯体がKEP実験住棟のそれだったことも、どうぞお忘れなきよう。