第5回 芦屋浜高層住宅プロジェクト

35年前、目に焼き付いた光景

1976年春、それまで神戸に住んでいた私は、大学入学のため東京に移り住んだ。以後盆や正月に関西に戻るのを楽しみにしていた。大学1年の時だったか2年の時だったかははっきりしないが、休みの終わり、東京に戻るべく住吉駅から国鉄で新大阪に向かう車中、海の方を眺めていたところ、芦屋駅の手前で、少し遠い所に黒ぶちの異様な建物群がニョキニョキと建ち始めているのが目に飛び込んできた。確か海だったはずのところにである。ギョッとした。それから帰省の度にその不思議な建物が高くなり本数が増えていくのを、一体全体何なのだろうと思って眺めたことを思い出す。当時阪神間にそんな高い建物がしかも複数聳え立つ風景などなかったのだから。35年程前のことである。

その1年程後だったろうか、卒論で内田祥哉先生の研究室にお世話になることになった。そこで、あの異様なニュキニョキが建築界でも話題の建物だったこと、その敷地が広大な埋立地だったこと、名前は「芦屋浜」ということを知った。素人目に異様なものは建築界でも話題になるものなのだと妙に納得したのを覚えている。(図1)

図1 施工中の芦屋浜高層住宅(内田祥哉先生スライド資料より)

図1 施工中の芦屋浜高層住宅(内田祥哉先生スライド資料より)

工業化推進政策の象徴としての芦屋浜

ことの発端は「工業化工法による芦屋浜高層住宅プロジェクト提案競技」である。主催者は建設省、兵庫県、芦屋市、日本住宅公団、兵庫県住宅供給公社、(財)日本建築センター、協賛が日本開発銀行、住宅金融公庫、全国住宅供給公社等連合会という文字通り国家的なプロジェクトだった。1972年2月8日に官報公示、5か月後の7月15日に参加登録を打切った。この時点で参加企業連合は27、参加企業数は160社だった。求められた提案の内容は、工業化工法による高層住宅3400戸と生活関連諸施設の総合的なもので、企画から管理運営までを含む一連のシステムの提案が求められた。最終的に1973年1月末の資料提出に応じたのは22の企業グループだった。半年に及ぶ審査の結果がまとまったのは1973年8月3日。ASTM(新日鉄、竹中工務店、高砂熱学工業、松下電工、松下興産の企業グループ)が入選第1位となった。

同年の終わりにはオイルショックがあり、日本の住宅市場を取り巻く環境は大きく変わり、実現には様々な障害があったと聞くが、1969年に始められた埋立工事は1975年に終了、それを受けて同年2月にはASTM共同企業体発足、8月には㈱アステムが設立され、1976年1月から高層住宅(14~29階)の建設が始まった。その規模は、この種の提案競技としては全く前例のない大規模なもので、敷地面積202,851㎡、建築面積32,233㎡、幹線道路22,524㎡、広場・緑地100,987㎡、駐車場他47,107㎡、総工事面積339,730㎡、建設される住戸数は3381戸、しかも県営(賃貸596戸)、県住宅供給公社(賃貸595戸)、日本住宅公団(分譲と賃貸1591戸)、㈱アステム(分譲599戸)と4つの異なる供給主体が混合する開発の一括発注だった。さらに、それまでの会計法では不可能と思われていた随意契約を前提とした性能発注がASTMに対して行われ、企画から管理運営までを担うことが求められたのである。

この前例のないプロジェクトについて、開始当時建設省住宅局長として指揮をとった澤田光英氏は、内田祥哉東京大学教授(座談会当時)、山中孔氏(竹中工務店:座談会当時)、松谷蒼一郎建設省住宅建設課長(座談会当時)との座談会「芦屋浜高層住宅プロジェクトについて」(「住宅」1979年12月号)の中で次のように説明している。

「要するにこれは意気盛んな若者がこういう壮大な提案をやるという1つの考え方があって、それを取り上げて実現した、非常にまれなケースかと思います。そういうところにこの計画の1つの特徴があるわけです。」

提案競技開始当時の建設省は、住宅生産の目標を「その時代にふさわしい豊かな、人間味溢れる生活を営むことができるような環境・性能を持つ住宅を、適切なる住居費負担で、大量かつ迅速に供給すること」(「『工業化工法による芦屋浜高層住宅プロジェクト提案競技』について」、「住宅」、1972年12月号)とし、提案競技の目的を、①高層住宅の工業化工法の開発、②住宅生産供給システムの開発、③コミュニティー建設手法の開発としていた。①に関しては、この提案競技の2年前の1970年に同じ建設省が実施した「パイロットハウス技術考案競技」が一戸建て、低層連続建及び中層住宅を対象としたのに対して、高層住宅を対象としたところに特徴があり、パイロットプロジェクトシリーズの第二弾という位置付けを持っていた。②に関しては、パイロットハウス技術考案競技が主として建設方法の提案を求めたのに対して、企画、技術開発、生産、輸送、施工、維持管理までの一貫したシステムの提案を求めたところに特徴があった。そのため、応募者を関連した企業のシステム化企業連合という形で規定したのである。

澤田のいう「壮大な提案」とはまさにこの一貫したシステムの提案のことであり、そこには当時の建設省の住宅政策が新たな段階に入っていたという背景を見て取ることができる。

1968年3月中央公論に内田元亨氏が「住宅産業論」を発表したのをきっかけに次代を担う日本経済の主役として「住宅産業」が広く注目されたことはよく知られるところだが、こうした世論の影響もあってのことだろう、1969年5月に建設省住宅局は「住宅生産工業化の長期構想(第1次試案)住宅産業のあり方」と題された試案を建築審議会に報告し、新聞紙上に公表した。同省はその2年半前の1966年12月に「住宅建設工業化の基本構想」を策定したばかりだったが、それとは異なる構想をまとめ発表したのである。

ここで1966年の「住宅建設」が1969年には「住宅生産」に変わっている点に注目する必要がある。このことについて、澤田のもとで芦屋浜高層住宅プロジェクト提案競技の実現に中心的な役割を果たした金子勇次郎氏は当時次のように述べている。

「工場生産化技術の開発・実用化という狭い範囲の努力では、工業化推進の効果の少ないことを認識したことなどから、より広く大きく問題をとらえて、住宅の生産・供給・経営のすべての営みを、現代工業社会の技術的組織的条件に適合したものへと改革してゆく努力の方向と方策を描き出そうとしたものである。」(金子勇次郎(当時建設省住宅局専門官・住宅産業担当)、「住宅産業-これからの住宅政策-」、「住宅」1969年6月号)

先の座談会で澤田氏も同様のことを次のように説明している。

「40年代に入りまして、そういうふうに1戸の住宅ということだけではなしに、住宅部品の開発あるいは工業化構法の開発その他の広い分野での一般的な工業化、プレハブに限らない工業化、そういうふうに拡大していって、それで一番大きな範囲をもつ芦屋浜高層のプロジェクトに辿りついたわけです。(中略)要するに住宅産業というのは、当時、評論家の間ではシステム産業であると云われていたわけですがそのシステムの具体の姿を、工業化、近代化の線で明らかにしていこう、こういう意図があったわけです。」

しかし、この後公共発注による住宅供給の役割は急速に小さくなり、システム提案に基づいたこれだけの規模の国家プロジェクトが行われることは二度となかった。その意味で、芦屋浜高層住宅は時代の転機を象徴するものとなった。

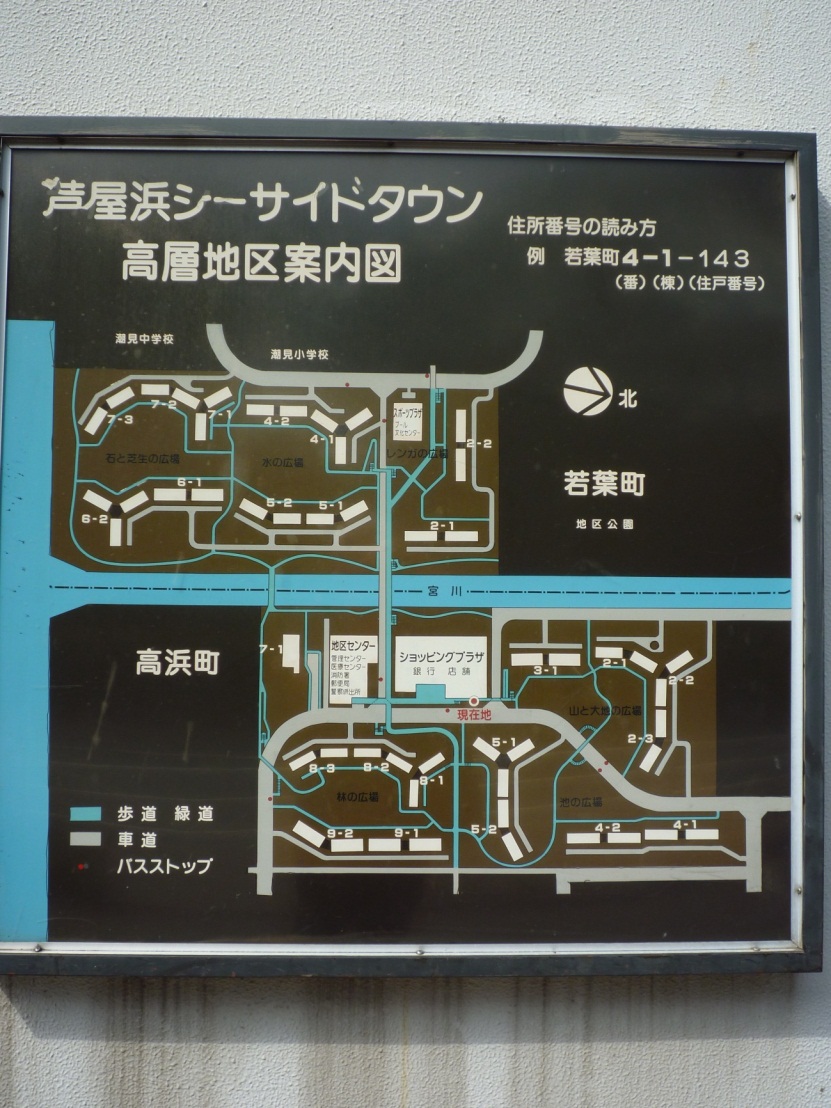

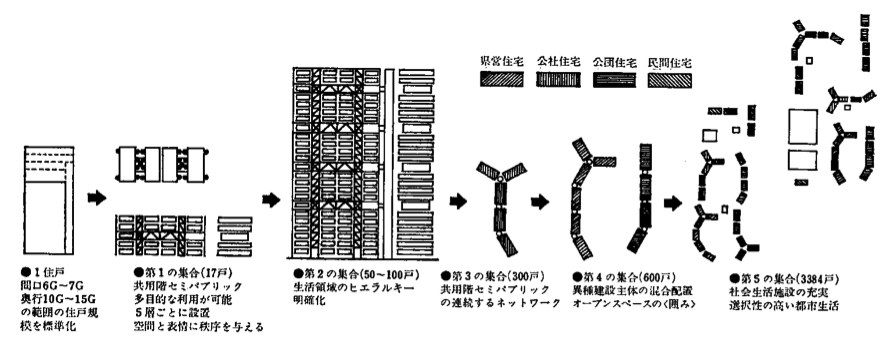

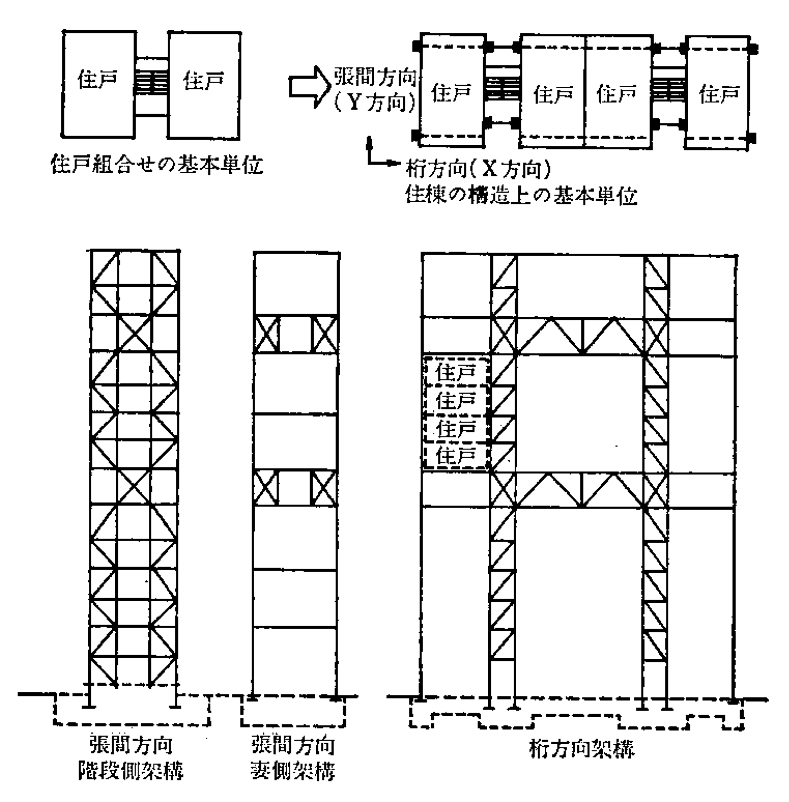

「芦屋浜シーサイドタウン高層地区」

さて、実際に建設された高層住宅群(図2、3)についてであるが、提案時の内容が概ね実現された。住戸のプランは2LDK~4LDKで異なる7つのタイプがあった。基本モデュールは900mmで、間口が6モデュールか7モデュール、奥行が10~16モデュールだった。特徴的なのは、その構造方式で、階段室が柱、5層ごとの共用階が梁という鉄骨大架構に、プレキャストコンクリート板を取付けることで各住戸を構成するという、いわゆるメガストラクチャによるものであった。その結果、住戸内部には柱型や梁型が出てこない。(図4)埋立地内にプレキャストコンクリート床板のサイト工場、バッチャープラント、鉄骨塗装ヤード、階段組立てヤード等が設けられ、「住宅建設」の工業化手法が各所に採用されたのは当然だが(図5)、住宅地全体についても地域冷暖房システム、真空ごみ収集システムの導入等、新しい提案が実現された。

図2 芦屋浜高層住宅の配置図(2013年9月現在の掲示)

図2 芦屋浜高層住宅の配置図(2013年9月現在の掲示)

図3 芦屋浜高層住宅団地の構成システム(岡松真之、川口順弘、浅野忠利他「芦屋浜高層住宅団地の計画と実施」、「住宅」1979年12月より)

図3 芦屋浜高層住宅団地の構成システム(岡松真之、川口順弘、浅野忠利他「芦屋浜高層住宅団地の計画と実施」、「住宅」1979年12月より)

図4 芦屋浜高層住宅の構造形式(同上文献より)

図4 芦屋浜高層住宅の構造形式(同上文献より)

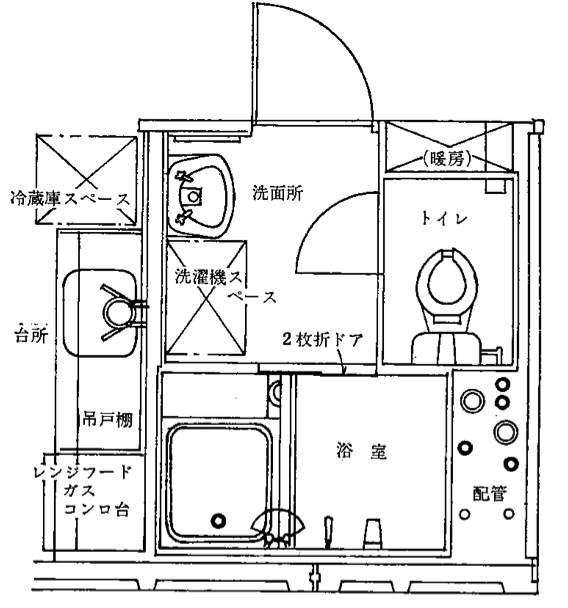

図5 芦屋浜高層住宅の設備コア平面図(同上文献より)

図5 芦屋浜高層住宅の設備コア平面図(同上文献より)

その往年の工業化推進政策の象徴は現在「芦屋浜シーサイドタウン高層地区」と呼ばれ、すっかり落ち着いた住宅地になっている。囲み方配置で生み出された6つの広場を結ぶ遊歩道を行くと、豊かに育った緑の向こうに35年前に私の目を驚かせた独特の表情の住棟群が見える。今日の超高層住宅と比べるとゆったりとした配置で、メガストラクチャの柱にあたる階段室と梁にあたる共用階が視線と風を通すため、圧迫感も少ない。近年の調査(高井宏之、高田光雄他、「芦屋浜シーサイドタウン高層住区の経年変化に関する研究その1~その5」、日本建築学会大会学術講演梗概集、2006年、2007年)によると、他の住宅地と同様に住民の高齢化への対応が求められる段階になっているようだが、実際に歩いてみて住宅地としての健全さが十分に保たれているように感じた。

ふと、学生時代に布野修司さんたちとつくった建築文化の特集「日本の住居1985-戦後40年の軌跡とこれからの視座」(彰国社、1985年12月号)の表紙を思い出した。それは、原広司さんたちが、芦屋浜高層住宅の姿に触発されて創った未来の都市イメージだった。(図10)すっかり落ち着いた住宅地になった高層住宅群は、かつてその大胆な実現の仕組みと斬新な姿で建築界に少なからず影響を与えた、いわば時代の象徴だったのである。

図6 2013年9月現在の芦屋浜高層住宅

図6 2013年9月現在の芦屋浜高層住宅

図7 2013年9月現在の芦屋浜高層住宅

図7 2013年9月現在の芦屋浜高層住宅

図8 2013年9月現在の芦屋浜高層住宅

図8 2013年9月現在の芦屋浜高層住宅

図9 2013年9月現在の芦屋浜高層住宅

図9 2013年9月現在の芦屋浜高層住宅

図10 建築文化1985年12月号「日本の住居1985-戦後40年の軌跡とこれからの視座」(彰国社刊、表紙デザインは原広司・大野繁・有賀強による)

図10 建築文化1985年12月号「日本の住居1985-戦後40年の軌跡とこれからの視座」(彰国社刊、表紙デザインは原広司・大野繁・有賀強による)