第6回 アメリカの量産住宅の保存

高山正実先生からの提案

20年程前になるだろうか、イリノイ工科大学の建築で教鞭をとられた高山正実先生(故人)からある提案を頂いた。日本のプレハブ住宅の歴史とシステムに関する展覧会をアメリカで開いてはどうかという提案だった。

高山先生は早稲田大学の建築学科を卒業後、1960年代のアメリカに渡り、イリノイ工科大学で更に建築を学ばれ、その後もアメリカで建築家として活動された。ミース・ファン・デル・ローエの薫陶を直接受けた数少ない日本人である。日本ではプレハブ住宅というと毛嫌いする建築家が多かったので、近代建築の巨匠ミースのお弟子さんがこんな提案をしてこられたのには、少々驚いた。

「一体何故ですか?」と尋ねたところ、次のような説明を頂いたと記憶している。

「アメリカの住宅には本当に品質の悪いものが少なくありません。新聞で住宅の品質の悪さが取り上げられることなど日常茶飯事になっています。それに比べて日本の住宅、殊にプレハブ住宅の品質の高さは、アメリカ人が見たらびっくりすると思います。その部品が先端的な工場で製作され、しかも建てられる住宅は出来合いのものではなく注文住宅だということを知ったら、彼らは腰を抜かすでしょう。日本のプレハブ住宅の凄さを伝える展覧会がアメリカでできれば、それはいずれヨーロッパの国々やこれからの巨大市場である中国でも巡回展が開かれるだろうと思うのです。」

素晴しい話だと思い、どんな展示が望ましいかを私から提案し、その話を業界関係者のところに持ち込んだのだが、話はそこで終わった。当時の日本のプレハブ住宅業界はこの島国のことで手一杯、アメリカで展覧会を開くことの意味を理解してもらえる雰囲気ではなかったのだ。今頃になって海外進出の道を真剣に模索し始めているが、あの時二つ返事でことが進んでいたら、日本のプレハブ住宅はもっと早く国際舞台で活躍できたのではないかと少々恨めしく思う。

ニューヨーク近代美術館での展覧会

それから10数年を経た2008年、ニューヨークの近代美術館で、「Home Delivery」と題されたプレハブ住宅の展覧会があった。高山先生の提案のことを思い出して「やられた」と思ったが、一体どんなものが展示されているかをこの目で確かめるべくニューヨークへ向かった。

戦後すぐにフランスの建築家ジャン・プルーヴェが設計・製作した量産住宅の実物も展示されていたが、多くは模型の展示。しかも、事業化に成功したものは殆ど見当たらなかった。「Home Delivery」という名称からして、本来ならば、世界でも稀な事業的な成功を収めた日本のプレハブ住宅が大きく取り上げられるべき展覧会なのに、取り上げられていたのはセキスイハイムM1(本連載第1回参照)だけだったかと思う。それもとても小さな扱いだった。日本以外ではその実情が殆ど知られていないということであろう。誠に残念だった。

私にとって、この展覧会に行った甲斐があったのは、アメリカのプレハブ住宅史に名を残す「ラストロン・ハウス」の実物が展示されていたことである。これは、住宅が大量に不足していた1940年代後半のアメリカにおいて、鳴り物入りで登場した鉄骨造のプレハブ住宅で、壁はすべて琺瑯鋼板パネルでできていた。その量産によって、当時のアメリカの在来構法による木造住宅よりも安価に供給できるという触れ込みで、大がかりな工場も建設された1947年には本格的な生産が開始されたが、1950年、あっけなく倒産してしまった。結果的に、大掛かりな設備投資をしてまで自動車のように作ろうとするプレハブ住宅はうまくいかないという教訓を、アメリカの住宅業界にもたらした(日本のプレハブ住宅はこの教訓を覆すのに十分な実績を持っているのだが)。倒産までに建設されたのはせいぜい2500戸程度と言われていたし、既に60年の時を経ているのでまさか現物を見られるとは思っていなかったが、近代美術館の中にとてもきれいな状態に保たれたオリジナル部品で組立てられたその住宅が建っていたのには驚かされた。既にその企業はない訳だから、オリジナルの部品の収集はたやすくはなかっただろうし、組立てにも苦労したに違いないが、展覧会の企画者はこれを展示の目玉と考えたのだろう。再建の執念には恐れ入った。

再建への執念

アメリカでは、この種の再建の執念を思い知らされたことが何度かある。その内の一つは、1931年に世界で初めてアルミニウムを構造体や外壁に用いて建設された住宅「アルミネア」である。設計者は、パリのル・コルビュジェのアトリエでピエール・ジャンヌレ、前川國男らと協働した後渡米し、その後一生をカリフォルニアで過ごすことになった建築家アルバート・フライ。この住宅は、当時の未来住宅の展示会用に建設されたが、その後何度か移築されながら居住の用に供されてきた。1980年代にいよいよ取り壊される段になって、ニューヨーク工科大学がその歴史的な価値に着目して、解体された部材を持ち帰り、1980年代末から限られた予算の中で細々と再建プロジェクトを続けることとあいなった。

私は1996年、2003年、2007年の3度ニューヨーク工科大学の再建プロジェクトを訪ねた。写真1、2が1996年のもの、写真3、4が2003年のものだが、いかにゆっくりと再建が進められていたかがわかって頂けると思う。2003年も未完であった。今はどうなったか確認できていないが、実に根気のいる仕事だったと思う。

写真1 アルミネア(1996年、ほぼ組み上がった構造体)

写真1 アルミネア(1996年、ほぼ組み上がった構造体)

写真2 アルミネア(1996年、アルミ製柱と鋼製梁の接合部)

写真2 アルミネア(1996年、アルミ製柱と鋼製梁の接合部)

写真3 アルミネア(2003年、外観はほぼ完成している)

写真3 アルミネア(2003年、外観はほぼ完成している)

写真4 アルミネア(2003年、内装はまだ手がついていない)

写真4 アルミネア(2003年、内装はまだ手がついていない)

いま一つ再建の執念を思い知らされたのは、バックミンスター・フラーの「ダイマキシオン居住機械」である。これはフラーの未来技術予測に基づく革新的な住宅の設計を、第二次世界大戦後生産能力を持て余したビーチ・エアクラフトという航空機メーカーが実現しようとしたものであり、1947年、展示用に1棟だけ建てられ、その後短い期間居住の用に供されたものの、長年空き家になっていたものである。

この空き家の解体からオリジナル部品を持ち帰り、それより以前に収集していた別の試作用の部品を合わせることで、このとんでもなくユニークな住宅を再建しようとしたのが、ヘンリー・フォード・ミュージアムである。この再建作業の途中、1996年に訪ねた折は、写真5、6のように複数の産業考古学者が複雑な部品を仕分けし番号を付け、その役割や納まりを検討している最中で、まだ建物の形からは程遠い状況だった。そして、それから5年後の2001年についに再建が完了したという知らせが届いた。少し遅れて2003年に訪ねた折の写真が7、8だが、あのフラーの革新的な住宅がここまで完璧な姿で甦るとは想像もしておらず、実物を前にした時には私自身少々涙ぐんだのを覚えている。再建の執念に対する敬意からの涙だった。

写真5 仕分け作業中のダイマキシオン居住機械の部品たち1(1996年)

写真5 仕分け作業中のダイマキシオン居住機械の部品たち1(1996年)

写真6 仕分け作業中のダイマキシオン居住機械の部品たち2(1996年)

写真6 仕分け作業中のダイマキシオン居住機械の部品たち2(1996年)

写真7 再建されたダイマキシオン居住機械1(2003年)

写真7 再建されたダイマキシオン居住機械1(2003年)

写真8 再建されたダイマキシオン居住機械2(2003年)

写真8 再建されたダイマキシオン居住機械2(2003年)

量産住宅を誇る住民たち*

ところで、アルミネアもダイマキシオン居住機械も、量産を念頭に設計されてはいたが、実際に量産された訳ではない。再建されたのはプロトタイプである。では、アメリカで本当に量産された住宅ということになると、どうだろうか。

アメリカで本当に量産された住宅ということになると、何と言ってもレヴィットタウンだろう。それは決して工場で量産されたのではないが、量産(マスプロダクション)の定義とも重なるT型フォードのアセンブリー・ライン方式を、住宅の建設現場の運営に応用したものとして著名な例である。ピューリツァ賞作家のD.ハルバースタムはレヴィットタウンのことを「ヘンリー・フォードのマスプロダクションを建設現場に持ち込んだ」と形容している(D.ハルバースタム著、金子宣子訳「ザ・フィフティーズ」、新潮社)。

ニューヨーク州郊外の人里離れた場所に、レヴィット・アンド・サンズ社は1947年から1951年までの4年間に合計17,447戸もの住宅を建てた。ただし、ここには数種類のスタイルの住宅しか建っていない(写真9)。

写真9 レヴィットタウンの住宅の種類を示した織物

写真9 レヴィットタウンの住宅の種類を示した織物

先ずは、1947年から1948年にかけて建設されたケープコッド(Cape Cod)型住宅。当初月60ドルの賃貸として供給が始まったが、希望者も多くまたレヴィットが分譲ビジネスの方に魅力を感じ始めたことから、1年後には7,500ドルで譲渡された住宅である。供給戸数は6000。外観は至って単純な平屋建てだが、内部には大衆消費社会の夢をくすぐる最新の家電製品やキッチンが並べられていた。

1949年、政府の住宅金融施策を受けて分譲住宅として登場するランチ型住宅はケープコッド型よりも少し大きく、当時の販売価格は7990ドル。毎年少しづつデザインと仕様を変えながら1951年までに11,447戸が販売された。1950年モデルからは新らたに屋根面のドーマー窓と屋内駐車スペースが付加され、階段の側面には本棚に代わってテレビが埋込まれていた。日本でテレビ放送が始まる3年も前のことである。

この町では、現在もオリジナルの住宅の多くが居住の用に供されているが、かつての学校の教室を改造して「レヴィットタウン歴史博物館」がつくられている。中に入ると、1940年代からこの町に住んでいるという御婦人が「ようこそレヴィットタウンへ」と笑顔で迎え入れてくれた。他にも何名かが迎えてくれたが、皆人の良さそうなご老人。1988年に設立されたレヴィットタウン歴史協会(Levittown Historical Society)のメンバーである。

有難いことに、この博物館ではオリジナルの建材を用いて当時の内装が再現されている(写真10、11)。

写真10 レヴィットタウン歴史博物館の展示1

写真10 レヴィットタウン歴史博物館の展示1

写真11 レヴィットタウン歴史博物館の展示2

写真11 レヴィットタウン歴史博物館の展示2

居間にビルトインされた飾り棚は、住宅の廉価さに比してリッチな印象を与えるし、台所に設置されたGE製の3つ口レンジと冷蔵庫、ベンディックス社製の洗濯機は、アメリカにおいてすら当時まだ一般に普及していない最新の家電機器であった。それらが住宅価格の中に含まれていたのである。流し台も既にステンレス製(1947年の初期においてのみ陶器製のシンクだったようだが、その後すぐにステンレス製に替えられたとのこと。ちなみに日本の住宅公団のステンレス流し台はこの10年以上も後のことである)。階段の側面に埋め込まれたテレビも見ることができる(写真12)。

写真12 レヴィットタウン歴史博物館の展示3

写真12 レヴィットタウン歴史博物館の展示3

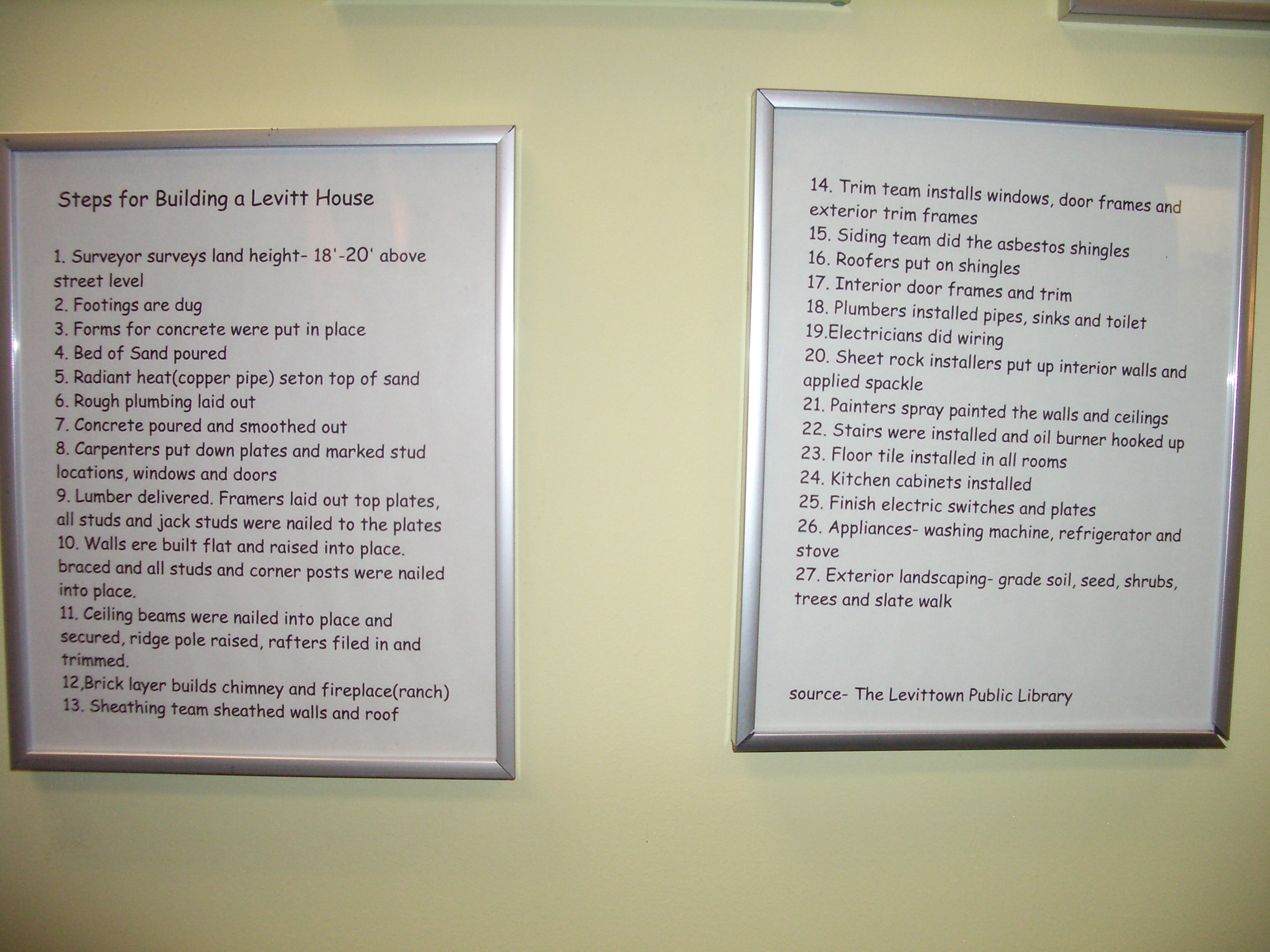

レヴィットタウンが神話化されているのは、こうした夢を庶民の手の届くものにしたその廉価さによってでもある。そのため、先ず、地下室を必須のものとしていた当該自治体の条例を緩和することに成功し、コンクリート製のプラットホームを採用した。資材調達の面では、その開発規模を活かしてそれまでにない流通経費節減を実現した。具体的には、木材に関してはカリフォルアに自ら所有していた製材所でプレカットしたものを、また木材以外の建材についても自ら1935年に設立していた流通拠点(North Shore Supply Company社)から直接貨物列車で現地に運び込んだ。そして、何と言ってもレヴィットタウンにおける生産方式の革新は、施工現場の新しい組織化にあった。建設業者50社と専属契約を結び、組合未加入の職人を集め、彼らを27のチームに分けた。各チームは担当の工程が終われば次の住戸に移動し、後には次の工程担当のチームが入る。この方式によって、2年目の1948年には日産30戸のペースで住宅が次々に完成したと言われている。このことをもってD.ハルバースタムが「ヘンリー・フォードのマスプロダクションを建設現場に持ち込んだ」と称したのである。博物館でも、この27の工程分割は語り草としてパネル展示されていた(写真13)。

写真13 レヴィットタウン歴史博物館の展示4

写真13 レヴィットタウン歴史博物館の展示4

さて、オリジナルの住宅群である。町開き50周年の1999年には、新築時に7000ドルぽっちだった住宅が14万ドル以上で取引されていたという。かつてルイス・マンフォードに「樹木のない共同のゴミ」と吐き捨てられた郊外住宅地レヴィットタウンだが、人々はここでの生活を愛し、今や博物館までできている。50周年時、レヴィットタウン歴史協会は「レヴィットタウンの歴史」(Lynne Matarrese, “The History of Levittown, New York”, The Levittown Historical Society, 1999)を次のようにプライドをもって締め括っている。

「50周年を迎えたレヴィットタウンは、最早金太郎飴のような画一性を非難されることはない。むしろそれは機知と創造性に富む人間の力を想い起させるものになったのだ。そして、レヴィットタウンは、その50周年を迎え、殆ど画一的だった何千戸もの住宅地を、今日のようにユニークで魅力的で現代的なコミュニティに見事に変身させてきたこれまでの住民の創造性の証として存在し続けている。」

連載のおわりに

本連載は一先ずこれで終わりである。前回までに取り上げたのは、いずれも日本の住宅不足の時代と高度経済成長期を象徴する住宅たちである。それらは既に半世紀程の時を経て歴史の証人となった。ただ、まだ半世紀前のことなのでご健在の関係者も多い。今ならば当時の話を伺うことも可能である。そんな思いから、本連載にあたっても何名かの方にお話を伺ったが、第1回と第2回で取り上げたプレハブ住宅については、他のものも含めて初期の開発にあたられた技術者たちにお話を伺った。その成果については「箱の産業 プレハブ住宅技術者たちの証言」(松村秀一+佐藤考一+森田芳朗+江口亨+権藤智之編著、彰国社)としてまとめ、上梓したので、ご関心の向きには手に取って頂ければ幸いである

*ここでのレヴィットタウンに関する記述は、拙著「モノが語る20世紀の構想力-文化財になったモダン住宅 第7回『還暦を迎えたレヴィットタウン』(新建築2008年6月号)」より部分的に引用の上加筆したものである。