DAASリレーブログ 一人目 五十嵐太郎

| 1967年 | パリ(フランス)生まれ。建築史・建築批評家。 |

|---|---|

| 1990年 | 東京大学工学部建築学科卒業。 |

| 1992年 | 東京大学大学院修士課程修了。博士(工学)。 |

| 現在 | 東北大学准教授。 第11回ベネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館展示コミッショナーを務める。 |

| 著書 | 『終わりの建築/始まりの建築』(INAX出版) 『近代の神々と建築』(廣済堂出版) 『戦争と建築』(晶文社) 『現代建築のパースペクティブ』(光文社) 『美しい都市・醜い都市』(中公新書ラクレ) 『現代建築に関する16章』(講談社現代新書) 『新編 新宗教と巨大建築』(筑摩書房) 『「結婚式教会」の誕生』(春秋社)ほか多数。 |

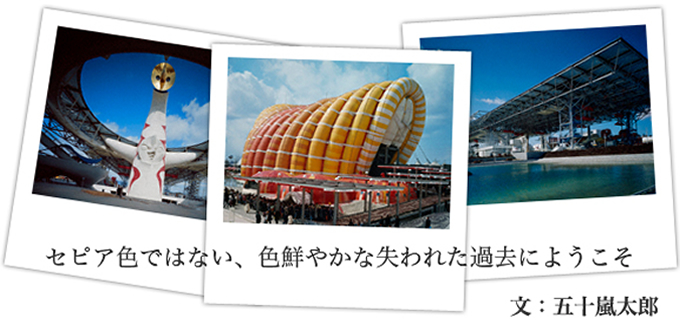

DAASのアーカイブでは、1960年代から70年代までの写真資料がそろっていると聞いて、大阪万博の建築を探すことにした。おそらく、その期間中の最大級の国際的かつ建築的なイベントだからである。まず「1970」年や「1969」年を入力してみたのだが、竣工年からはうまく探りだせなかった。しかし、「大阪府」で検索すると、やはり大量に出てくる。例えば、「お祭り広場」、「大屋根」、「テーマ館 塔内展示」、「シンボルゾーン」、「航空写真」、「エクスポランド」、「万国博ホール」、「動く歩道と都市交通」、「噴水・彫刻」、「会場遠景」などの関連施設、「スイス」、「オランダ」、「中華民国」、「英国」、「カナダ」、「アメリカ合衆国」など各国のパヴィリオン、そして「リコー館」や「タカラビューティリオン」などの企業館。丹下健三からメタボリズムまで、まさに建築の祝祭というべきラインナップだ。

これらは『新建築』1970年5月号の万博特集号のために撮影された写真である。実験建築が並ぶのだが、カラフルな内装や展示の様子もうかがえて興味深い。ところで、もちろん「テーマ館」の写真としては映っているのだが、もっとも有名な「太陽の塔」はその名称では登録されていない。建築家ではなく、アーティストの岡本太郎が手がけたものだからだろう。筆者は当時の大阪万博を訪れていないのだが、どこで太陽の塔を初めて知ったのか。記憶をたどると、車田正美のボクシングのマンガ『リングにかけろ』だったように思う。超人的なパンチで、太陽の塔にたたきつけらるシーンがあったはずだ。

ともあれ、万博のパヴィリオン群は、日本人がもっとも記憶に残る現代建築だったのかもしれない。そう思ったのは、2005年の愛知万博のとき、「タイムスリップ グリコ 大阪万博編」というフィギュアのシリーズが企画で販売されたからである。当時、全部集めようとしたら、コンビニからすぐに売り切れて大変に悔しい思いをした(後に特別なルートを使い、すべて入手)。お城や世界遺産はともかく、「太陽の塔」や「お祭り広場」、村田豊の設計した「富士通グループパビリオン」のほか、幾つかのパヴィリオン、すなわち現代建築が大衆向けの商品としてフィギュアになったのは画期的だろう。

現在のところ、DASSのアーカイブでも、特定のエリアでこれだけ物件が集中している場所はほかにないだろう。だが、ほとんどがもはや存在しない。それは仮設ゆえの万博建築の宿命でもある。現在、跡地の万博記念公園を訪れると、太陽の塔や大屋根のごく一部など、当時の面影をとどめるものはわずかしか残っていない。2003年には菊竹清訓の「エクスポタワー」も解体された。だから、浦沢直樹のマンガ『20世紀少年』のように、パヴィリオンを再現でもしない限り、もはや写真を通じてしか、われわれは当時を知ることができない。ゆえに、アーカイブとしての貴重さがより大きいのが万博建築なのだ。

これに関連して、最近考えたことをひとつ加えておく。「建築の記憶 写真と建築の近現代」展(東京都庭園美術館)でもっとも印象に残ったのは、渡辺義雄の撮影した伊勢神宮である。彼は、1953年、73年、93年の式年遷宮に立ち会った。しかも三回とも、ほとんど同じアングルである。20年で消える建築を写真で記録しながら、まったく同じものが再び竣工するのを目撃するのは、どんな気分なのだろう。伊勢神宮では、仮設だけど、建築そのものがアーカイブ的な機能を果す。もっとも、複製された建築は形式を記録するのに対し、写真はその瞬間に存在した固有の伊勢神宮を伝えている。